読者A

読者A 将来的に子供の中学受験を考えているのだけど、幼少期にやっておいた方が良いことってある?

本記事では、このような疑問についてお答えしていきます。

まだ子供は小さいけれど、できれば中学受験をさせてより良い環境で学生生活を送ってほしいと思う方は、昨今少なくありません。

幼児期の子供に対する親の関わり方は重要なのですが、中学受験を考えているならば、より気をつけて子供と接して欲しいことがあります。

そこで今回は、「中学受験と幼児期の過ごし方が関係する3つの理由」に加え、「中学受験で必要な3つの要素を育てる幼児期の過ごし方」を紹介。

中学受験は幼児期だけが全てではないけれど、幼児期の過ごし方も密接に関わっているということがわかります。

- 中学受験と幼児期の過ごし方が関係する3つの理由

- 中学受験で必要な3つの要素を育てる幼児期の過ごし方

- 中学受験で第一志望校に合格した子の幼少期の過ごし方

実際に難関中学に合格したお子さんの話(ママ友や職場の同期の子)も聞いてみました。

中学受験と幼児期の過ごし方が関係する3つの理由

中学受験と幼児期の過ごし方が関係する理由として、主に下記の3つの要素が考えられます。

- 幼児期までに脳の80%が成長する

- 中学受験には語彙力が超大事

- 難問を解くには粘り強さが必要

他にも細かい要因は考えられますが、中学受験と大きく関わるのはこの3つ。

幼児期までに脳の80%が成長する

人間の脳は4歳までに急速に発達し、そこから12歳くらいまでは残りの20%分を緩やかに成長します。

つまり極端に言えば、小学校6年間の勉強より幼児期の脳の活性化と成長の方が、中学受験を取り組む上で重要ということ。

あおい

あおい あくまで「極端に言えば」という話で、もちろん小学校6年間の過ごし方次第で飛躍的に思考力は上昇するよ。

中学受験には語彙力が超大事

特に難関中学校になればなるほど、問題を読み解く力(理解力)や伝達力が必要な問題が頻出します。

幼少期に文字を読んだり聞いたりすることに慣れて語彙力を貯めることができれば、それだけで他の子と中学受験のスタートラインが違うのです。

難問を解くには粘り強さが必要

中学受験の算数は、公立小学校では習わないような思考力とひらめきが必要な問題が多く出題されますが、そういう問題を途中で投げ出さずにじっくり取り組めるかどうかも合格する上で重要な力です。

また通塾する場合は、膨大な宿題や課題をこなす必要があるため、ある程度集中して机に向かえる習慣がある子ほど効率良く時間を使えます。

あおい

あおい 中学受験をする予定がなくても幼少期に培っておきたい力ばかりだね。でも、中学受験をするなら尚更必要な力になってくるよ。

中学受験で必要な3つの要素を育てる幼児期の過ごし方

幼児期で必要な力を培うためにやっておきたいのは下記の3つ。

- 知的好奇心を育んで思考力を身に付けさせる

- 本をたくさん読んであげる&読ませる

- 集中するおもちゃやテキストを与える

どれも難しいことではありませんが、毎日の積み重ねが重要になってきます。

知的好奇心を育んで思考力を身に付けさせる

知的好奇心、すなわり非認知能力が発達している子は、単純な計算問題や漢字の読み書きではなく思考力が必要な問題に対する理解力が高いです。

おもちゃを本来の遊び方とは違う方法で遊んでいたり、お絵かきで多少机に書いてしまっていても、「違うよ」「ダメだよ」と言わずに、なるべく好きなように子供にやらせてあげることで、自ら積極的に物事に取り組む力=知的好奇心が育まれると考えられます。

あおい

あおい もっと具体的に子供にどう接すれば良いか悩んでいる方は、モンテッソーリ教育の本が役に立つかも。モンテッソーリは子供の自主性を重んじる教育方法で、非認知能力を高めてあげられると言われているよ。

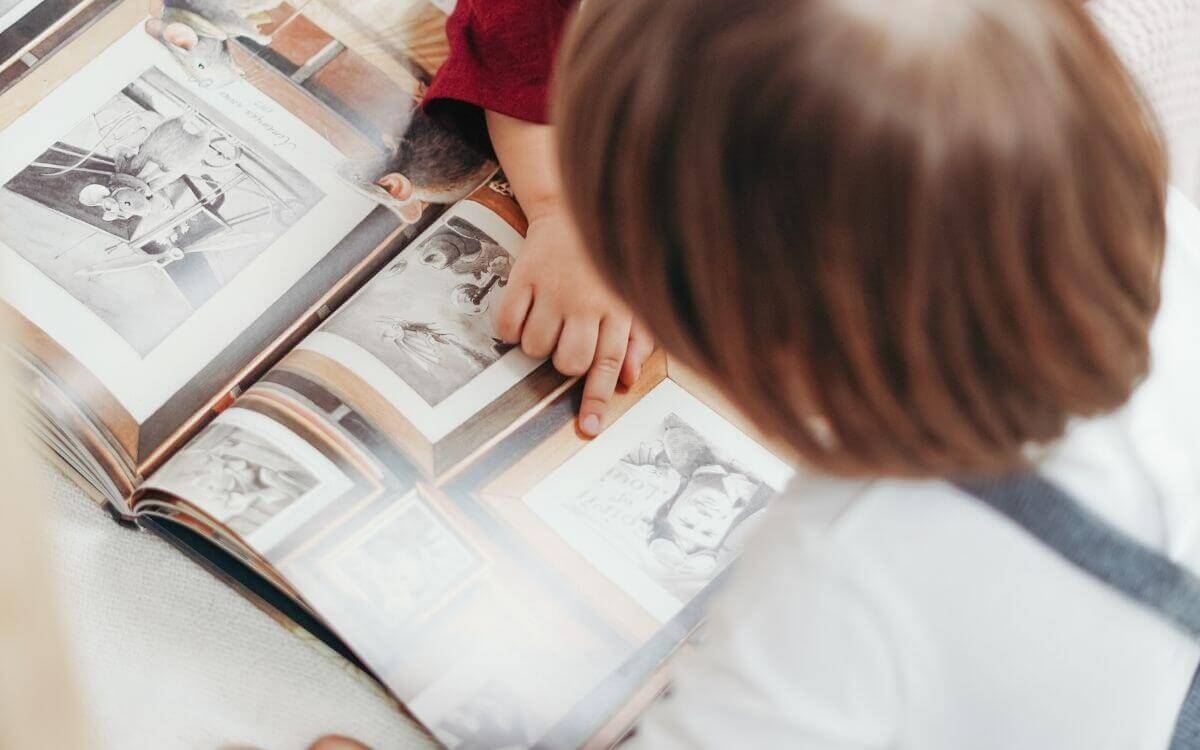

本をたくさん読んであげる&読ませる

これはよく言われる話ですが、幼少期に絵本を読む習慣をつけることで、国語や算数の読解問題、理社のテキストを読むことに対する子供のハードルがぐんと下がります。

また、日常生活で使わない単語や語彙、歴史などを自然と覚えることができ、想像力も身に付けることができます。

あおい

あおい 子供が興味を持った本はなるべく与えてあげるべき。毎日10分の夜の読み聞かせを続ければ、1ヶ月に5時間の読書時間を確保できるよ!

集中するおもちゃやテキストを与える

受験勉強に必要な集中力を培うためには、何か一つでも熱心に取り組む姿勢を身につけることが重要です。

おもちゃでも絵本でもゲームでも良いので、とにかく生活の中で「集中する」時間を作ってあげましょう。

あおい

あおい 今は学びながらできるゲームのアプリもたくさんあるので、そういうものも積極的に活用しよう!我が家は、絵本・本、知育アプリ、ゲーム、動画などたくさんのコンテンツが楽しめるAmazonのキッズタブレットを導入しているよ。(Amazonセール時に買うのがお買い得)

中学受験に向けた幼児期用の通信教育もあります。なんとこぐま会とサピックスが監修↓

中学受験の準備ができる幼児通信教育「モコモコゼミ」の評判や体験談、教材内容について解説。実際に子供が学習してみた感想や、カリキュラム、メリット・デメリットも合わせて紹介します。

中学受験で第一志望校に合格した子の幼少期の過ごし方

ここで、見事難関中学校に合格したお子さんのママ達にお子さんの幼少期の過ごし方を聞いてみました。

- 新御三家に合格した甥っ子の話

- 慶応義塾中等部に合格した女の子の話

- 海城中学に合格した男の子の話

子供には持って生まれた素質や性格があるので、あくまでも参考程度で読んでください。

新御三家に合格した甥っ子の話

- 母親は会社員(共働き)

- 幼少期から体力があまりなく、どちらかというと病弱な方

- やりたいことはなるべくやらせてもらっていた

- ブロックなど集中して積み上げていくおもちゃは集中して取り組んでいた

- 小学校の授業は面白くないと言って、登校を嫌がっていた

幼少期に特別テキストをたくさんやらせていたわけでも塾に通っていたわけでもありませんが、静かに集中して物事に取り組む姿勢は小さい頃からついていたそうです。

また、本を読むのが好きで、漫画の歴史本や理科の本などは積極的に読んでいたため、自然と身に付く知識も多かったとのこと。

あおい

あおい 習い事は、小さい頃から空手だけやっていたけれど、通うのは結構嫌がっていたよ(笑)圧倒的にインドア派のタイプだね。

慶応義塾中等部に合格した女の子の話

他の子にも共通していることですが、小さい頃からの読み聞かせで文字を読むことに抵抗がなく、3〜4歳頃から一人で集中して本を読むようになったそうです。

割と裕福なご家庭だったので習い事もたくさん通い、私立小学校から中学受験をして慶応義塾に合格したとのこと。小さい頃から少しでも机に向かう時間をキープしつつ、外遊びなどは思いっきりやらせてもらっていました。

海城中学に合格した男の子の話

母親が総合職で仕事が忙しく、平日はなかなか子供と関わる時間が持てませんでしたが、お風呂で遊べる知育道具を取り入れたり、夜は必ず絵本の読み聞かせをしていたそうです。

また、モンテッソーリ教育の本を読み、子供との接し方や遊び方を学んで実践していたおかげもあって、幼児期から集中して物事に取り組むという姿勢が身についていました。ゲームが好きで、ゲームで歴史などの知識を学んだそうです。

あおい

あおい 子供と接する時間は各家庭それぞれ。なので、時間に制約がある中で、いかに子供の素質を伸ばせる遊びや教育を取り入れるかが重要だね。毎日5分でも良いので、習慣付けるということも大事。

「中学受験と幼児期の過ごし方が関係する3つの理由」まとめ

中学受験をしなくても、幼児期の親の接し方や子供の過ごし方が重要なのは言うまでもありません。

ただ、中学受験で必要な粘り強さや探究心、集中力を育てるには、幼児期からしっかりその力を身に付けた方があとあと楽になるということ。

幼児期にそれらの力が身についている場合、親にとっても「勉強させなければならない」という苦労は少ないですし、子供自らも「楽しく自分で学習する」という姿勢が身についているので、中学受験でも成功しやすいというわけです。

あおい

あおい うちの子は小学生になっても全然自分で勉強しない・・・という方は、まずは学習習慣を身につけるところから(外部に頼りたい場合は、くもんがおすすめ)。小学生でも読み聞かせをしてあげるのに遅くない年齢だよ。

\中学受験情報収集はブログ村/